Itinerario completo

Questo itinerario racconta la storia della civiltà contadina con cimeli autentici legati al lavoro fisico delle campagne.

Museo: Museo della Civiltà Contadina - Fondazione Carlo Etenli

Introduzione al Museo

L'itinerario del museo viene introdotto dal fondatore Carlo Etenli

"Entrate in questo museo, dimenticate per un attimo il mondo d'oggi: radio, televisione, cinema, discoteca, cellulari, automobili ecc. Guardate gli attrezzi che testimoniano la povertà, la miseria, l'emigrazione, le umiliazioni, i sacrifici, i sudori, la fame, il freddo, le sofferenze dei nostri padri e delle nostre madri. Cerchiamo di non dimenticare tutto questo, e soprattutto il loro desiderio di creare per noi un mondo migliore".

Definizione e storia della Civiltà Contadina

Questa sezione spiega i valori e la storia che ruota attorno alla civiltà contadina.

Con "civiltà" o "cultura" contadina vengono generalmente indicate tutte quelle usanze che accompagnavano il mondo rurale che qui in Val Liona si sono conservate fino alla fine degli anni cinquanta del Novecento, e cioè le consuetudini legate al ciclo della vita (la nascita, i giochi dei piccoli, i passatempi dei grandi, il fidanzamento, il matrimonio, la morte), le tradizioni del ciclo dell'anno (le attività agricole, l'influenza della luna, le previsioni del lunario, le festività del calendario liturgico, le ricorrenze dei Santi, i proverbi che scandivano l'andamento della stagione), le manifestazioni popolari (sagre, fiere, mercati) e la cultura orale (filastrocche, conte, cantilene, indovinelli, canti), frutto di una sapienza, di una saggezza più che millenaria.

Questa cultura veniva trasmessa ai più giovani nel contatto quotidiano del lavoro nei campi, nei cortili, o durante i filò, quando ci si raccoglieva nella stalla per sfuggire ai rigori del freddo nelle lunghe giornate invernali.

In questa "scuola di comunità", come la chiama Ulderico Bernardi, mentre le donne filavano e gli uomini riparavano attrezzi o giocavano a carte, venivano rivissute le storie del paese e le tradizioni, venivano trasmesse le preghiere popolari, i modi di dire, le superstizioni. Qualche esperto narratore, aiutandosi con i gesti e con i bruschi cambiamenti di tono, affascinava gli uditori con le sue storie di santi, di eroi, di orchi o di streghe.

Dopo la seconda guerra mondiale, a partire dagli anni Cinquanta, la nostra società si è rapidamente trasformata, passando da agricola a industriale, per divenire infine società del terziario.

Il progresso tecnologico ha imposto cambiamenti di vita sempre più veloci, forse traumatici per qualche anziano; il benessere economico iniziato negli anni Sessanta ha creato nuovi bisogni che i mass-media pubblicizzano e l'industria fornisce a buon mercato: all'inizio la cucina economica, la radio, il frigo, poi il televisore, la lavatrice, l'automobile e ora il computer, il telefonino, il condizionatore.

Con l'arrivo di questi beni sono scomparsi la vita comunitaria, il gusto della conversazione, gli incontri all'osteria, e con essi è scomparsa anche l'oralità. Ma "quando l'oralità muore e il tempo cancella i ricordi degli anziani, la tradizione finisce", ha scritto Marisa Milani.

Dal lavoro fisico al lavoro intellettuale

Questa sezione spiega la distanza tra i lavoratori di ieri e di oggi, separati da valori spesso antitetici.

Nel giro di pochi anni è stato cancellato un mondo che era rimasto pressoché immutato per secoli. Tradizioni, usanze, consuetudini di vita, riti stagionali, credenze religiose, conoscenze agricole e abilità artigianali sono andate perdute o dimenticate. Attrezzi di lavoro, oggetti d'uso della vita quotidiana e mobili sono stati inesorabilmente abbandonati sotto le tettoie, riposti nei solai, distrutti, sostituiti con altri oggetti più moderni, più funzionali, costruiti con nuovi materiali e pubblicizzati dalla televisione. Insieme con essi è stato buttato via tutto un mondo di tradizioni, di sapienza, di esperienza: la cultura contadina.

Le giovani generazioni non riescono ad immaginare il duro lavoro e gli stenti dei loro nonni, non riescono nemmeno a capirli, perché è andato ormai perduto il contatto con la terra, la conoscenza dei lavori agricoli, il legame con le stagioni, il valore di ogni oggetto, che, una volta esaurita la sua funzione, non veniva gettato via, ma riadattato ad altri usi. Come hanno perduto la manualità dei loro padri quei giovani coltivatori di oggi che, abituati ad usare solo macchine e trattori moderni, non hanno conosciuto gli antichi attrezzi.

E con la fine della cultura contadina si è incominciato a perdere anche il significato di tante parole, e a parlare sempre più spesso in lingua italiana con i figli e nei rapporti sociali, quasi provando vergogna del vecchio dialetto. Non ci siamo accorti che con la perdita del dialetto perderemo la nostra identità, perché la lingua parlata è il primo elemento, il segno più reale di una identità, che durerà finché durerà il dialetto.

L'importanza della memoria

Questa sezione spiega l'importanza della creazione di un museo dedicata alla civiltà contadina.

Per conservare le testimonianze e i valori di questa civiltà e per non perdere completamente una parte tanto importante della nostra storia è stato realizzato da Carlo Etenli, dopo anni di accurate ricerche, un museo della civiltà contadina.

L'obiettivo fin dall'inizio è stato quello di salvare dal degrado e dalla distruzione gli oggetti dell'attività rurale, diffusissimi fino a qualche decennio fa. Non certo per voltare le spalle ai benefici che la civiltà tecnologica ci ha regalato, per rimpiangere un mondo senza elettricità, senza acquedotto, senza mezzi di trasporto, senza lavoro come è stata la nostra valle fino agli anni sessanta del Novecento - un mondo che tuttavia ora ci appare felice nella memoria perché rappresenta la giovinezza -, ma per conservare il ricordo del lavoro e delle fatiche dei nostri padri.

Nel leggere i nomi degli oggetti, rigorosamente in dialetto, ai più anziani sembrerà di ritornare nelle lontane stagioni della loro gioventù, e sembrerà loro impossibile che in così pochi anni tante cose siano cambiate. Ad altri invece, abituati al linguaggio più colto ma distaccato dei documentari televisivi, forse sfuggirà il significato vero di certi termini, anche perché molte parole che appartenevano al mondo agricolo si sono sfocate o addirittura spente nel ricordo stesso di chi dentro quell'epoca è nato.

Ma è soprattutto ai ragazzi figli o nipoti di chi fu contadino e ora è artigiano, piccolo imprenditore, operaio in fabbrica, impiegato, emigrante, che gli oggetti di questo museo saranno di aiuto, un aiuto a capire com'era il mondo dei loro padri, dei loro nonni, quel mondo che non era cambiato per centinaia d'anni, per tante generazioni di contadini, e che ora sta scomparendo, filare su filare, siepe su siepe, masièra su masièra, riva su riva, lasciato nell'abbandono o spazzato via in un attimo da una macchina escavatrice, perché, concludendo con Carlo Etenli, "chi non conosce il passato, difficilmente riuscirà a capire il presente e a progettare il futuro".

Analisi delle sezioni museali

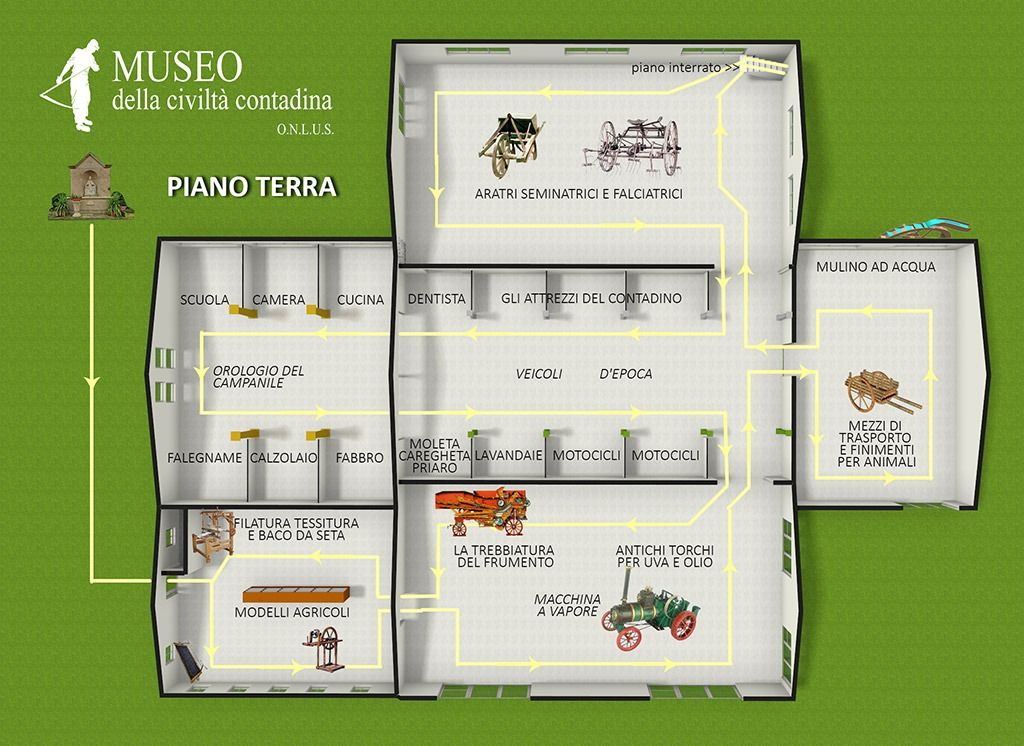

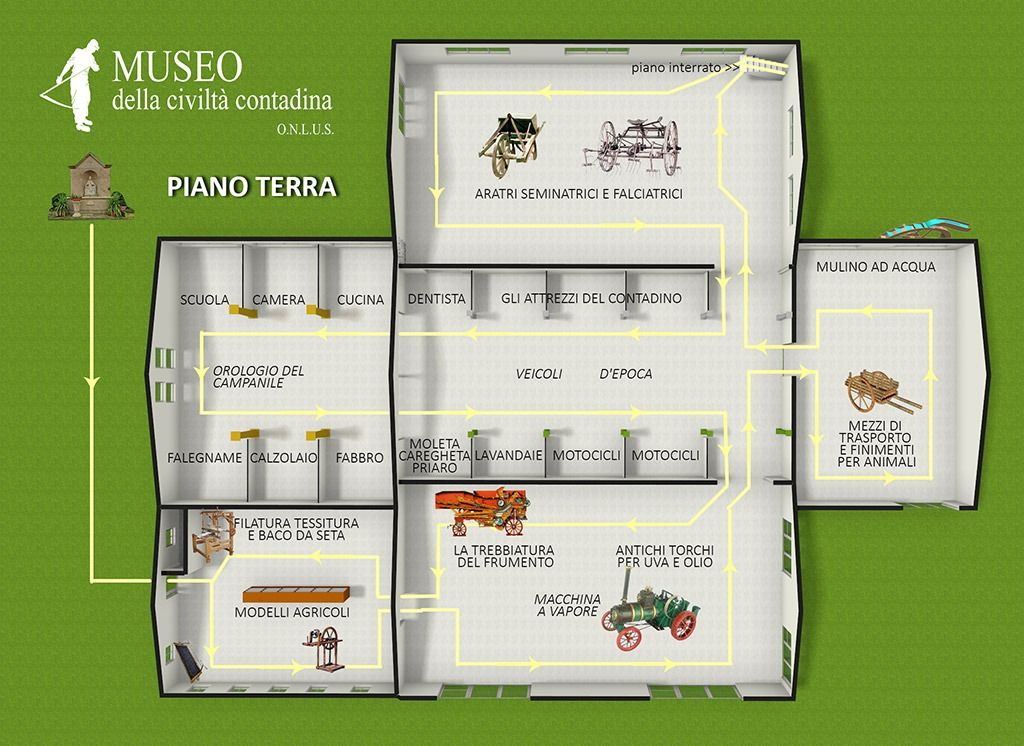

Quest'ultima sezione si sofferma brevemente sul percorso di visita all'interno del Museo.

Teatro di manifestazioni ed eventi culturali (Festa della mietitura, Festa della trebbiatura, Festa della spannocchiatura e sgranatura del sorgo, Festa dell'artigianato, Rappresentazione degli antichi mestieri, Rievocazione delle attività domestiche di un tempo, Sfilata dei trattori d'epoca…), il museo raccoglie, suddiviso in sezioni, decine di macchine agricole e migliaia di oggetti e attrezzi della vita contadina.

Per ricordare quanti nel passato furono costretti ad emigrare, all'ingresso della corte è stato innalzato nel 1996 il "Capitello dell'Emigrante", dedicato alla Madonna di Monte Berico.